Ma boussole pour grandir sans se perdre: Comment définir ce qu’il faut documenter

Créée avec Midjourney

Pourquoi je prends le temps de poser un cadre

Je pense qu’il est indispensable de garder une trace de ses réflexions pour pouvoir revenir dessus quand nécessaire et voir l’évolution de ces réflexions dans le temps tel un miroir de nos pensées.

Asahi avance vite. J’expérimente beaucoup, j’itère, je teste, je corrige… Et souvent, je me rends compte que j’ai déjà fait une action similaire mais que je n’ai rien noté.

Résultat : je repars d’une feuille blanche à nouveau.

Quand on est seul, le principal défi est d’arriver à décorréler notre temps du CA de l’agence. Dans cette démarche, recommencer à zéro à chaque fois alors que l’action a déjà été faite plusieurs fois avant est inconcevable. C’est une perte de temps, une perte de méthode et surtout une perte d’apprentissage.

Pourtant, on sait également à quel point il est compliqué de lever la tête pour prendre de la hauteur lorsque nous avons un quotidien prenant où il faut abattre des tâches en continue.

En posant ma réflexion à l’écrit et en documentant ce qui a de la valeur, je veux poser les bases d’une bibliothèque interne. Une ressource pour moi aujourd’hui, pour mon équipe demain et pour l’agence dans son ensemble au fil de sa croissance.

Mais tout ne mérite pas d’être documenté. Alors j’ai décidé de poser des critères clairs pour trier, prioriser et construire un système durable.

Ce qu’il faut vraiment documenter (et pourquoi)

Toutes les actions n’ont pas la même valeur :

Certaines sont ponctuelles, d’autres sont critiques.

Certaines sont répétables, d’autres non.

L’idée n’est pas de tout écrire. L’idée, c’est de documenter ce qui permet de gagner du temps, d’éviter les erreurs et de transmettre.

Je structure cette approche en axant toute la démarche autour des bonnes questions à se poser systématiquement, chaque fois qu’une action est réalisé dans mon agence.

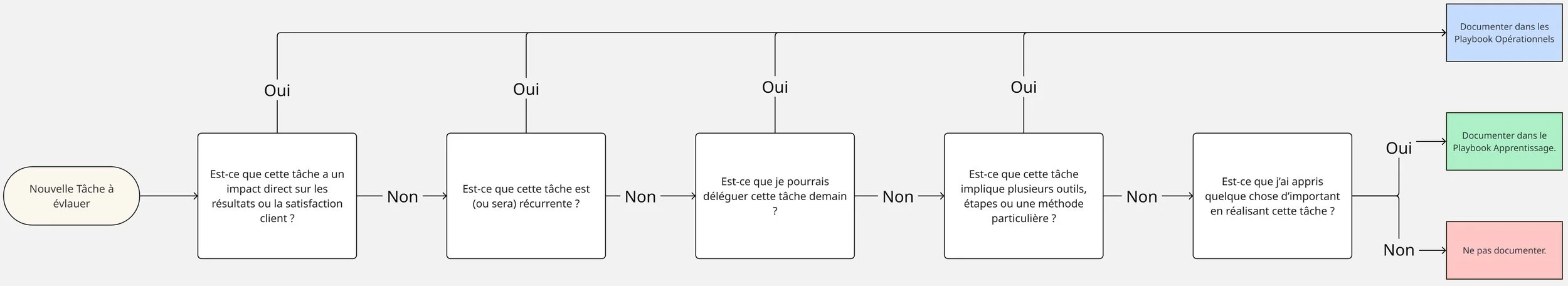

Le filtre à 5 questions pour décider de documenter ou non

Source : Asahi

Étape 1 : Définir les critères de documentation

Mise en place d’un système à 5 questions qui permet de filtrer les tâches à forte valeurs et celles à faibles valeurs :

Est-ce que cette tâche a un impact direct sur les résultats ou la satisfaction client ?

→ Oui : à documenter.

→ Non : on passe.

Est-ce que cette tâche est (ou sera) récurrente ?

→ Oui : à documenter pour standardiser et déléguer plus tard.

→ Non : uniquement si elle a une forte valeur stratégique ou pédagogique.

Est-ce que je pourrais déléguer cette tâche demain ?

→ Oui : à documenter, car elle doit être transmissible.

→ Non : facultatif, sauf si elle est critique.

Est-ce que cette tâche implique plusieurs outils, étapes ou une méthode particulière ?

→ Oui : à documenter pour éviter les pertes de temps, erreurs ou oublis.

→ Non : simple, donc non prioritaire.

Est-ce que j’ai appris quelque chose d’important en réalisant cette tâche ?

→ Oui : documenter dans un “journal d’apprentissage” ou un “retour d’expérience”.

Étape 2 : Catégoriser les types de tâches à documenter

J’organise la documentation autour de 6 grandes catégories :

Prospection & campagnes (emails, LinkedIn, appels, séquences…)

Base de données & CRM (sourcing, structuration, qualification…)

Outils & automatisations (Smartlead, Notion, Zapier, etc.)

Relations clients (onboarding, reporting, satisfaction, relances…)

Production (livrables, méthodes, templates…)

Retour d’expérience / apprentissages (tests, échecs, succès…)

Étape 3 : Créer un format standard de documentation

La documentation doit être facile à reproduire et reconnaissable à chaque fois.

Nom du processus

Objectif

Quand l’utiliser

Étapes détaillées

Outils utilisés

Exemple concret

Tips / pièges à éviter

Date de dernière mise à jour

Le Backlog des nouvelles tâches

Lorsqu’une nouvelle tâche doit être exécutée, sur le moment de l’action il est difficile de tout arrêter pour appliquer chaque étapes du système d’évaluation.

Bien que ce soit compliqué, ce qui compte est de ne pas perdre l’information.

Il est donc nécessaire d’avoir un système d’entrée/sortie qui permet de gérer les tâches à évaluer avant qu’elles soient documentées ou non.

C’est ce que j’appelle le Backlog des nouvelles tâches.

Ce backlog agit comme une boîte de réception pour toutes les actions réalisées (ou en cours) qui méritent peut-être d’être documentées.

Plutôt que de casser le rythme pour réfléchir tout de suite à la valeur d’une action, on la captures rapidement dans ce backlog pour l’évalueer plus tard avec clarté et recul.

🔁 Un système d’entrée/sortie simple

À l’entrée :

Dès qu’une tâche semble significative ou intéressante, on l’ajoute au backlog en y notant :

Le nom de la tâche

Le contexte (ex : pourquoi tu l’as faite ?)

La date

Un ressenti rapide : utile ? réutilisable ? apprentissage ?

À la sortie :

Une fois par semaine ou 2 fois par mois, il est essentiel de faire un passage en revue du backlog.

➡️ Tu appliques les 5 critères d’évaluation

➡️ Tu décides :

✅ À documenter dans un playbook ou processus

📘 À noter dans le journal d’apprentissage

❌ À archiver sans suite

Pour faciliter davantage la démarche, on intègre à ce backlog le questionnaire des 5 critères.

📋 Exemple de format de backlog

Screenshot de mon backlog